무언가에서 길게 뻗어나온 것을 '가락'이라고 한다. 손에서 길게 뻗어나온 것은 손가락, 발에서 나온 것은 발가락, 머리에서 나온 것은 머리카락이다. 엿을 길게 뽑아 늘리면 엿가락이고 노래를 한 곡 뽑으면 노래가락이다. 밥 한 술, 두 술 할 때의 술이 길어지면 숟가락이고 수저의 저가 길게 생겼으면 젓가락. 국수를 길게 뽑으면 국수가락.

우리가 보통 가야라고 부르는 고대 국가는 원래는 가야, 가라, 가락, 임나 등의 다양한 이름으로 불렸다. 원래는 자기네 명칭이 있었는데 한자로 소리나는 대로 옮기다 보니 여러 비스무리한 명칭이 생겼다고 하는 것이 정확할 것이다. 한편 지금은 고구려를 고려와 구분하기 위해 고구려라고 부르지만 사실 당시에는 고구려를 그냥 고려라고 종종 불렀다. 그러니까 고구려든 고려든 이름은 다 고려였던 셈.

그리고 한국이라고 할 때의 韓이라는 글자는 고구려, 백제, 신라가 생기기도 더 전인 먼 옛날에 한반도 남부에 있던 마한, 진한, 변한을 나타낼 때에 쓰인 글자이다. 그런데 그 먼 옛날, 대충 2000년 전의 한자 발음은 당연하겠지만 지금과 많이 달랐다. Baxter & Sagart (2014)의 중국 상고 한자음 연구에 따르면 韓의 당시 발음은 아마도 '가르'였다고 한다. 지금의 ㅎ 발음이 당시에는 ㄱ이었고, 지금의 ㄴ 받침은 당시에는 ㄹ이었기 때문이라고.

가라(가야), 고려(고구려), 가르(韓). 다 ㄱㄹ이다.

아마 고대 한국어에서 나라를 가리키는 단어의 자음이 ㄱㄹ이었고, 그걸 한자로 음차하다 보니까 가라, 고려, 韓(가르) 라는 표기가 나왔던 것이지 않을까 하는 추측이 요즘 힘을 얻고 있다고 한다. 겨레라는 단어도 그와 관련된 것이 아닐까 하는 이야기도 있고.

나라 이름에 대해 여기까지는 학자들이 연구한 이야기였고, 아래부터는 내가 생각 가는대로 막 붙인 이야기.

한 나라도 아니고 마한, 진한, 변한 셋 씩이나 되는 나라가 뒤에 韓(가르)을 붙이고 있었다면 당시 사람들이 무슨 그 글자를 무슨 뜻으로 사용했을지 짐작해보는 것도 의미가 있을 것이다. 유럽의 수많은 나라들은 지금도 자국어로 이름이 '랜드(land)'로 끝난다. 잉글랜드, 스코틀랜드, 아이슬란드, 그린란드, 네덜란드, 스위스(Switzerland), 독일(Deutschland) 등. 랜드는 땅이라는 뜻이다. 그리고 카자흐스탄, 키르기스스탄, 아프가니스탄, 우즈베키스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 파키스탄(이 경우는 좀 예외지만)에 공통적으로 붙는 '스탄'도 땅이라는 뜻이다. 사람 사는 곳이 다 비슷비슷하다면 韓(가르)도 땅과 관련된 단어이지 않았을까.

가락(ㄱㄹ)이라는 단어와 엮어서 생각해보면, 먼 옛날 우리 조상들은 나라를 땅이 쭉쭉 뻗어나간 것이라고 인식했던 것이지 않을까 싶다. 그리고 그 동네 땅의 이름이 마, 진, 변이지 않았을까. 마의 땅이 뻗어나갔으니 마한, 진의 땅이 뻗어나갔으니 진한, 변의 땅이 뻗어나갔으니 변한. 그러다가 길이 뻗으면 거리(ㄱㄹ), 사람들이 세대를 거쳐 뻗어나가면 겨레(ㄱㄹ). 그러고보니 물이 길게 뻗은 강의 순우리말도 가람(ㄱㄹ)이다. 비전공자가 마음대로 해 본 생각이지만, 만약 이게 맞다면 그 가락(ㄱㄹ, kr)은 코리아(kr)라는 이름을 통해서 전 세계로 뻗어나갔으니 정말이지 이름대로 된 셈이다.

'글쓰기 > 수필' 카테고리의 다른 글

| 인생 뭐 있나의 두 가지 의미 (0) | 2020.05.21 |

|---|---|

| 다 괜찮은데 끼니는 거르면 안 돼 (0) | 2020.05.07 |

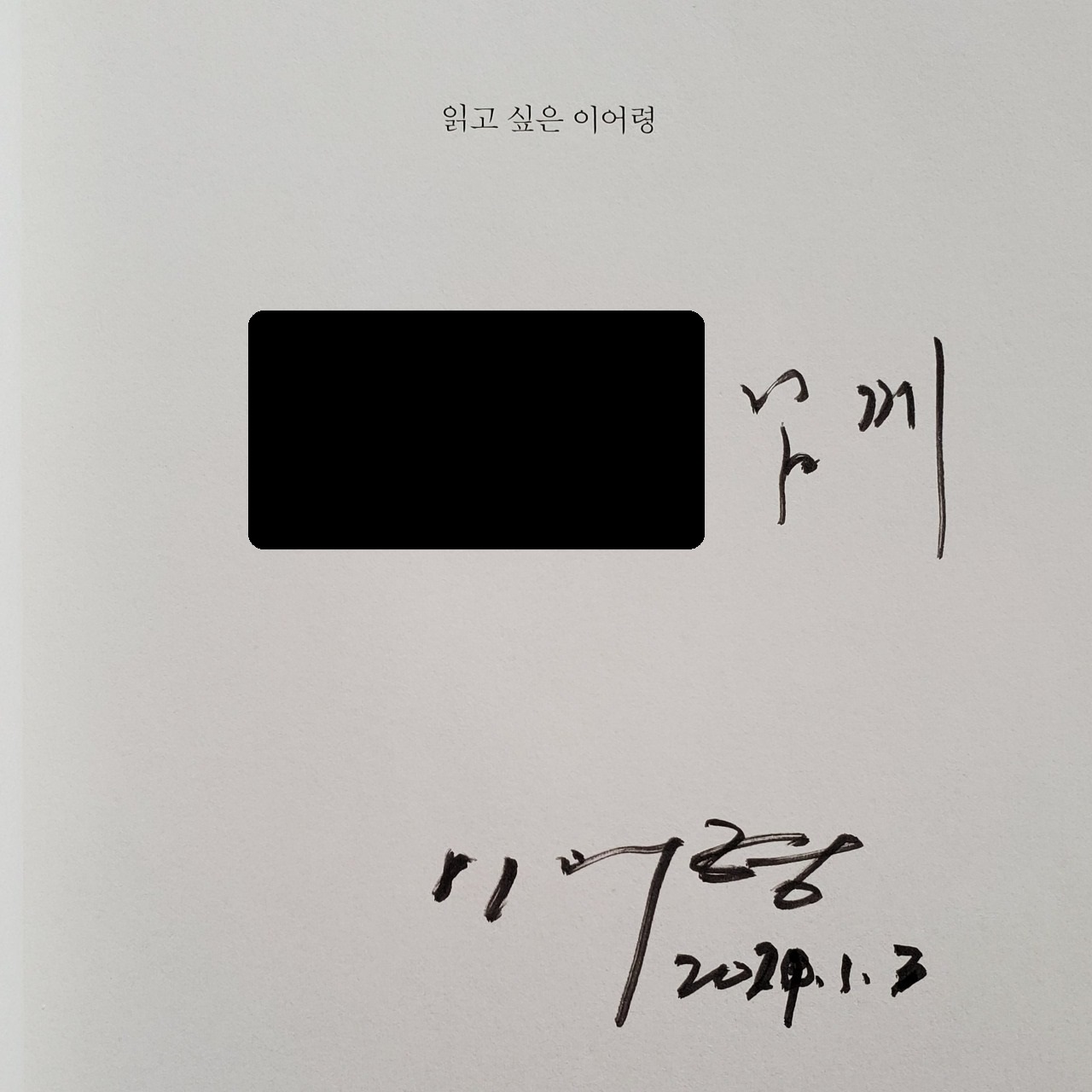

| 이어령 선생님과의 대화 (0) | 2020.01.12 |

| 한복의 멋, 양복의 스타일 (0) | 2019.09.20 |

| 수학에도 실습이 필요하다 (0) | 2019.08.28 |